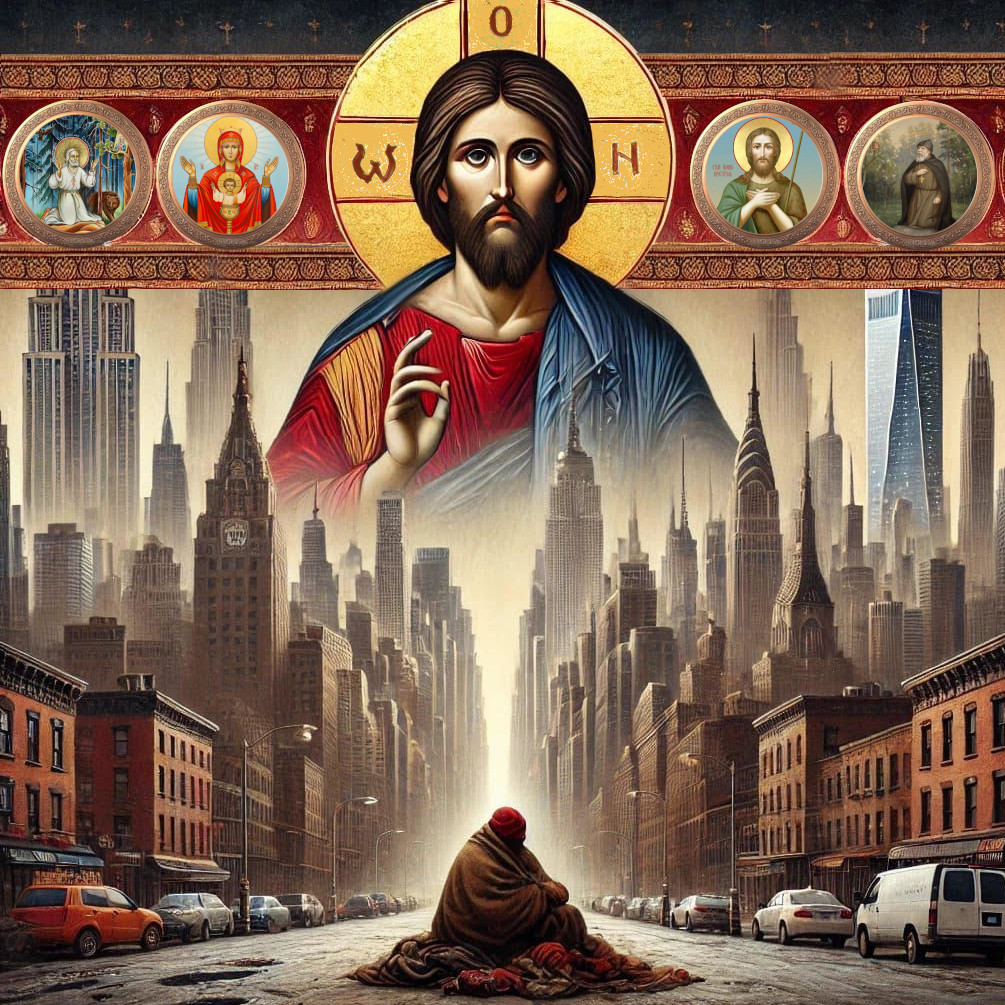

Бог и Церковь для нашего православного фонда являются базисами.

Поэтому окормление проживающих духовниками (опытными священниками), посещение храмов в воскресные дни и дни больших Церковных праздников, а так же духовные беседы, являются неотъемлемой частью жизни фонда.

Святой покровитель нашего фонда

Краткое житие преподобного Серафима Вырицкого

Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) родился 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье крестьян Николая и Хионии. Во Святом Крещении он был наречен Василием в честь преподобного Василия Нового исповедника.

Когда отроку было десять лет, умер его отец, и Василий благодаря помощи благочестивого односельчанина отправился в Санкт-Петербург на заработки, где и работал потом рассыльным, подручным приказчика, приказчиком и затем старшим приказчиком в лавках Гостиного и Апраксина дворов.

Однако в душе мальчика жила заветная мечта – уйти в монастырь.

В четырнадцатилетнем возрасте он получает от прозорливого старца Александро-Невской Лавры пророческое благословение: до поры оставаться в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей и вместе с супругой посвятить дальнейшую жизнь монашескому подвигу. Приняв слово лаврского старца как Божие благословение, Василий прожил всю последующую жизнь, как определил ему Господь. Это был подвиг послушания, который длился более сорока лет...

Почти 20 лет Василий Муравьев находился под окормлением старца Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преподобного Варнавы (Меркулова), и это позволило заложить ту духовную основу, на которой происходило дальнейшее возрастание его как великого подвижника благочестия.

В повседневных делах, в обращении с людьми, в молитвах основой ему служили три главных заповеди: правда, любовь и добро, которые он впоследствии завещал не только своим духовным чадам, но и всем нуждавшимся в его помощи. Его любимым чтением были творения святителя Игнатия Брянчанинова, по которым он советовал учиться святости всем своим духовным детям.

Способности, данные от Господа, помогали Василию в его трудах. Так, работая в купеческой лавке, он самостоятельно научился грамоте, освоил историю Отечества и, обладая хорошими математическими способностями, в семнадцать лет стал старшим приказчиком. Все свое жалование Василий высылал больной матери.

Около 1890 года он вступил в брак с Ольгой Ивановной Найденовой, которая также происходила из крестьян Рыбинского уезда Ярославской губернии. Она с отроческих лет втайне мечтала о монашестве, но получила благословение схимонахини Иверского монастыря Московской губернии Пелагии жить в миру, выйти замуж за благочестивого человека, родить и воспитать детей и только потом, по обоюдному согласию, принять постриг. Господь благословил их брак сыном Николаем и дочерью Ольгой, но девочка в младенчестве умерла, после чего супруги по взаимному согласию жили как брат и сестра.

В 1892 году Василий Николаевич благодаря поддержке своего хозяина открывает собственное дело и становится купцом 2-й гильдии. Со временем его контора по заготовке и продаже пушнины выходит на международный рынок.

Живя в миру и став очень богатым человеком, он никогда не забывал благословения Лаврского старца, старался творить добро, помогал нуждающимся, жертвовал большую часть своих доходов на нужды монастырей, храмов и богаделен.

После кончины преподобного Варнавы духовными наставниками Василия Николаевича становятся епископ Ямбургский Феофан (Быстров) и будущий священномученик, епископ Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский). Последним духовником старца Серафима был протоиерей Алексий Кибардин, служивший настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице.

Наступил 1917 год. Многие состоятельные знакомые Муравьевых переводят свои капиталы за границу и покидают Россию, надеясь пережить смутные времена за рубежом. Василий Николаевич решает иначе: с началом Февральской революции он закрывает свое коммерческое предприятие и раздает состояние нуждающимся служащим. Значительную часть его он жертвует на нужды Александро-Невской Лавры и Воскресенского Новодевичьего монастыря, а также Иверского Выксунского и Свято-Успенского Пюхтицкого монастырей, и окончательно готовит себя к принятию монашества...

12 сентября 1920 года В.Н. Муравьев передает еще одно крупное пожертвование Александро-Невской Лавре, а через день пишет в Духовный собор Лавры прошение о принятии его в число братии, на которое получает положительный ответ и первое послушание – пономарское.

Уже 26 октября митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин благословляет постриг послушника Василия одновременно с его женой, поступившей в Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь и принявшей постриг с именем Христины (в схиме Серафима).

29 октября Василий был пострижен в иноки с именем Варнава. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона, а 11 сентября 1921 года – в иеромонаха.

В течение 1920–1926 годов отец Варнава несет ряд ответственных и трудных послушаний: заведующего кладбищенской конторой Лавры, главного свечника, а затем казначея обители. В конце 1926 года он принимает великую схиму с именем Серафим и избирается братией духовником Лавры. Под его пастырское окормление собирается великое множество духовных чад – мирян, иноков, священников и архиереев, среди них – выдающиеся иерархи: епископ Григорий (Лебедев), митрополит Серафим (Чичагов), епископ Николай (Ярушевич), архиепископ Алексий (Симанский).

От принятия ежедневной восьмичасовой исповеди старец стал испытывать постоянные боли в ногах. В начале 1933 года болезнь окончательно приковала его к постели и, согласно рекомендации врачей и по настоянию митрополита Серафима (Чичагова), он переехал в Вырицу – поселок в восьмидесяти километрах от Санкт-Петербурга.

Здесь, на одре тяжелой болезни, в течение почти двадцати лет он нес подвиг старческого окормления, принимая в отдельные дни по несколько сот посетителей. Но посетителями его были не только ищущие своего спасения. В период с 1938 по 1940 годы несколько раз в ночное время представители власти проводили у него обыски. В один из таких обысков не встававший с постели старец подозвал к себе одного из сотрудников НКВД. Он посмотрел своими добрыми и ласковыми глазами на человека, которому поручено было со всей строгостью выполнить поручение, спросил его имя, взял его руку, погладил, затем приложил к голове его свою руку и произнес: «Да простятся грехи твои, раб Божий...» В этот момент лицо грозного представителя власти смягчилось, и дальнейший разговор происходил так, словно они были самыми лучшими друзьями. Подобным образом старец избавил от недуга ненависти и жестокости и остальных производящих обыск.

В январе 1941 года был арестован, а в сентябре расстрелян сын батюшки Николай. Еще через четыре года преставилась схимонахиня Серафима. Великая скорбь вошла в сердце батюшки.

Во время войны старец Серафим, кроме строгого поста и непрестанной келейной молитвы, принял на себя особый подвиг: еженощно, стоя на камне перед иконой преподобного Серафима Саровского, с воздетыми руками он молился о России, подражая подвигу своего небесного покровителя.

После войны сотни людей, желая узнать о судьбе своих близких, устремились к батюшке. И он принимал их, говоря одним: «Жив твой муж, уже на поезд садится», а другим: «Не придет, молись об упокоении». Слова старца всегда сбывались.

Время старческого служения Вырицкого подвижника пришлось на период кровавого богоборчества, Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи и возрождения. Все эти годы своей жизнью батюшка свидетельствовал о Христе, исполнив завет преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Многие из его деяний ознаменованы явными чудотворениями, чему есть свидетельство очевидцев.

Старец предсказывал: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой – настанет царство лжи и зла. Страшно будет дожить до этих времен». Незадолго до кончины преподобный говорил своей келейнице о бывшем ему откровении: «Я побывал во многих странах. Лучше своей страны не нашел и лучше нашей веры не видел. Говори всем, чтобы никто не отступал от Православия».

Праведная душа старца отошла ко Господу 3 апреля 1949 года. После его кончины в Вырице несколько дней в воздухе ощущалось благоухание,

Сам о себе он говорил: «После моей смерти приходите ко мне на могилку, как к живому, и разговаривайте со мною, как с живым, и я всегда помогу вам».

Вот уже более 50 лет со дня блаженной кончины старца не прекращается его народное почитание. Ныне над его могилкой воздвигнута часовня.

На Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года старец Серафим был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

По сей день святой старец своим небесным предстательством не оставляет скорбящих и страждущих, притекающих к месту его земного упокоения.

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

преподобный Серафим Вырицкий (день памяти 3 апреля)

Тропарь гл 4

Я́ко вели́каго моли́твенника за зе́млю на́шу/ и уте́шителя те́плаго притека́ющих к тебе́,/ ублажа́ем тя, вторы́й ру́сский о́тче Серафи́ме,/ вся бо я́же в ми́ре кра́сная оста́вил еси́,/ всем се́рдцем устреми́лся еси́ к черто́гам сладча́йшаго Христа́/ и в годи́ну лю́тых гоне́ний о́браз кро́тости и смире́ния всем был еси́:/ не преста́й и ны́не моли́тися за ны,/ да в терпе́нии обря́щем путь покая́ния// и с тобо́ю вы́ну сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу.

Кондак гл 5

Подража́я богоно́сному уго́днику Саро́вскому,/ Ду́ха Свята́го благода́ть оби́льно стяжа́л еси́:/ Алекса́ндро-Не́вския ла́вры кри́не благоуха́нный,/ Вы́рицкия ве́си похвало́,/ сего́ ра́ди и мы тебе́ зове́м:/ ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,// ми́лостивый наш предста́телю пред Го́сподем.

Святой покровитель нашего фонда

Краткое житие преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру.

После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым.

Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении.

Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться.

Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам.

Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и всё исполнял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки – этого, как позже он говорил, "опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия".

Уже в эти годы Прохор по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, испросил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: "Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и телес – Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери...", и желал, чтобы его причастили Святых Тайн. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: "Сей – от рода нашего". Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для придела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых Тайн в этой церкви.

Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб: неоднократно он видел святых Ангелов, сослужащих братии. Особенного благодатного видения преподобный сподобился во время Божественной литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподобный произнес "Господи, спаси благочестивыя" и, стоя в царских вратах, навел орарь на молящихся с возгласом "и во веки веков", внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона, Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Преподобный Серафим, в духовном восторге взирая на дивное явление, не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келлии. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, преподобный Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг – пустынножительство, взял также благословение у нового настоятеля – отца Исаии – и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и, возвращаясь к себе в келлию после литургии, за которой причащался Святых Тайн. Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. Свое келейное молитвенное правило он совершал по уставу древних пустынных обителей; со Святым Евангелием никогда не расставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет, читал также святоотеческие и богослужебные книги. Преподобный выучил наизусть много церковных песнопений и воспевал их в часы работы в лесу. Около келлии он развел огород и устроил пчельник. Сам себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В первую неделю Святой Четыредесятницы он не принимал пищи до субботы, когда причащался Святых Тайн.

Святой старец в уединении настолько иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг. Навещавшие его изредка пустынники – схимонах Марк Молчальник и иеродиакон Александр, застав святого в такой молитве, с благоговением тихо удалялись, чтобы не нарушать его созерцания.

В летнюю жару преподобный собирал на болоте мох для удобрения огорода; комары нещадно жалили его, но он благодушно терпел это страдание, говоря: "Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посылаемыми Промыслом". Около трех лет преподобный питался только одной травой снытью, которая росла вокруг его келлии. К нему всё чаще стали приходить, кроме братии, миряне – за советом и благословением. Это нарушало его уединение. Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного дорогу в его пустынную келлию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб.

Видя подвиги преподобного Серафима, враг рода человеческого вооружился против него и, желая принудить святого оставить безмолвие, решил устрашать его, но преподобный ограждал себя молитвой и силой Животворящего Креста. Диавол навел на святого "мысленную брань" – упорное продолжительное искушение. Для отражения натиска врага преподобный Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками, взывая: "Боже, милостив буди мне, грешному". Днем же он молился в келлии, также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей. Диавол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У преподобного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: "Взявшие меч мечом погибнут" (Мф.26:52). Святой, опустив топор на землю, сказал: "Делайте, что вам надобно". Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келлию в поисках денег. Всё сокрушив в келлии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келлии и, жестоко страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим трудом он добрел до обители. Братия ужаснулись, увидев израненного подвижника. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран; к нему были вызваны врачи, удивившиеся тому, что Серафим после таких побоев остался жив. Но преподобный не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. После этого случая преподобному Серафиму пришлось провести около пяти месяцев в обители, а затем он опять ушел в пустынную келлию. Оставшись навсегда согбенным, преподобный ходил, опираясь на посох или топорик, однако своих обидчиков простил и просил не наказывать. После смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с юности преподобного его другом, он взял на себя подвиг молчальничества, совершенно отрекаясь от всех житейских помыслов для чистейшего предстояния Богу в непрестанной молитве. Если святому в лесу встречался человек, он падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком безмолвии старец провел около трех лет, перестав даже посещать обитель в воскресные дни. Плодом молчания явилось для преподобного Серафима стяжание мира души и радости о Святом Духе. Великий подвижник так впоследствии говорил одному из монахов монастыря: "...радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя". Новый настоятель, отец Нифонт, и старшая братия обители предложили отцу Серафиму или по-прежнему приходить в монастырь по воскресеньям для участия в богослужении и Причащения в обители Святых Таин, или вернуться в обитель. Преподобный избрал последнее, так как ему стало трудно ходить из пустыни в монастырь. Весной 1810 года он возвратился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания, он к этому подвигу прибавил еще и затвор и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве и богомыслии. В затворе преподобный Серафим приобрел высокую душевную чистоту и сподобился от Бога особых благодатных даров – прозорливости и чудотворения. Тогда Господь поставил Своего избранника на служение людям в самом высшем монашеском подвиге – старчестве. 25 ноября 1825 года Матерь Божия вместе с празднуемыми в этот день двумя святителями явилась в сонном видении старцу и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя немощные души человеческие, требующие наставления, утешения, руководства и исцеления. Благословившись у настоятеля на изменение образа жизни, преподобный открыл двери своей келлии для всех. Старец видел сердца людей, и он, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным словом. Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: "радость моя, сокровище мое". Старец стал посещать свою пустынную келлию и родник, называемый Богословским, около которого ему выстроили маленькую келлейку. Выходя из келлии, старец всегда нес за плечами котомку с камнями. На вопрос, зачем он это делает, святой смиренно отвечал: "Томлю томящего меня". В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем любимом детище – Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал покойного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к настоятельнице монахине Александре, великой подвижнице, и тогда отец Пахомий благословил преподобного всегда заботиться о "дивеевских сиротах". Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. Ученики и духовные друзья помогали святому окормлять Дивеевскую общину – Михаил Васильевич Мантуров, исцеленный преподобным от тяжкой болезни и по совету старца принявший на себя подвиг добровольной нищеты; Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер дивеевских, добровольно согласившаяся умереть из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни; Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Н.А. Мотовилов записал замечательное поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоявшим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти.

Все знали и чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, поручая ему дивеевских сестер. Закончив беседу, Она сказала ему: "Скоро, любимиче Мой, будешь с нами". При этом явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна дивеевская старица по молитве за нее преподобного.

В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о близкой кончине. В это время его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место, где следовало похоронить его, – близ алтаря Успенского собора. 1 января 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и причастился Святых Тайн, после чего благословил братию и простился, сказав: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся". 2 января келейник преподобного, отец Павел, в шестом часу утра вышел из своей келлии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии преподобного; в келлии святого всегда горели свечи, и он говорил: "Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем Которого преподобный Серафим был всю жизнь.

преподобный Серафим Саровский (день памяти 1 августа)

Тропарь гл 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак гл 2

Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Телефон: +123 466 567 78

© All Right Reserved. My company Inc.

e-mail us: hello@company.cc